“剃了眉毛,染黑了牙齿,越发清秀可爱了。”

这是日本名著《源氏物语》中对美丽女主的人物形象描写。除了“垂死病中惊坐起”,内助再也找不到更贴切的语言来形容当时的惊(meng)叹(bi)了。

美腻的女主效果图

宝宝们表怕,今天我们要谈论的并不是日本的“美女”(你们si不si还有点小失望呢),而是源于《源氏物语》中的一种独特的日本审美——物哀。

“物哀”这个概念最早是由日本江户时代国学大家本居宣长根据《源氏物语》提出的一种文学理念,而后发展成一种审美意识,甚至可以被认为是一种独特的人生观和世界观。

人心与外部世界接触,人有感而发、真情流露,产生和谐的美感。与“触景生情”不同的是,物哀并非大喜大悲,而是玄静幽深。不管百花繁盛或是草木凋敝,无论欣喜相逢或是生死离别,沉静的接受一切情绪,并追求瞬间的永恒。物之哀,哀之美。

葛饰北斋的《神奈川冲浪里》

物哀是日本美学的源流,也是日本人独特的生活情趣。因此,日本的艺术家都深受“物哀”的影响,这就是为什么你总能感觉到日本的艺术作品总有种“说不出的感觉和味道”:

一为 恬淡

二为 追求瞬间美的生死观

三为 无常的哀感

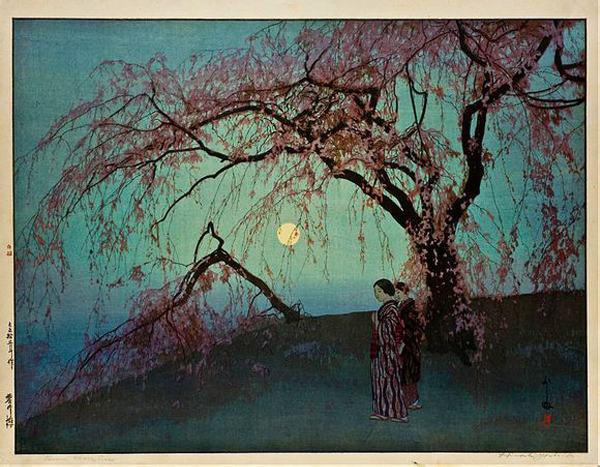

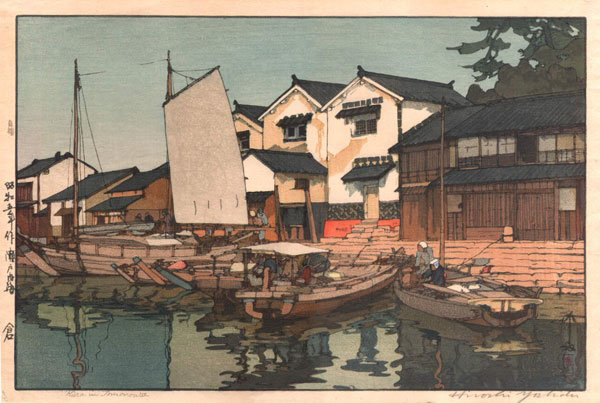

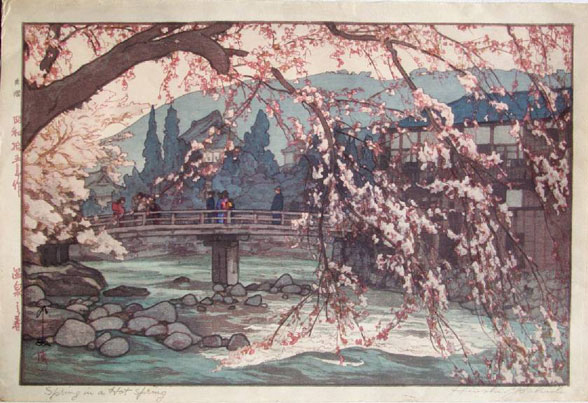

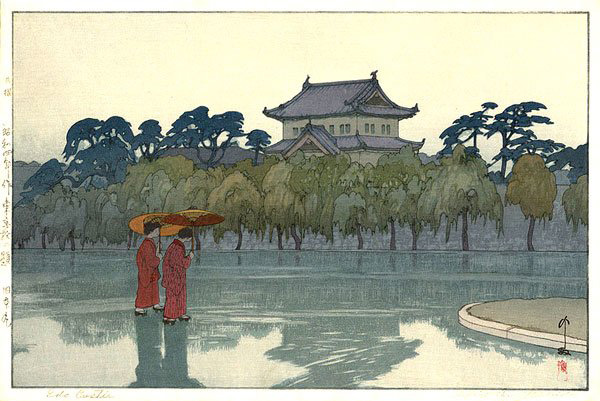

较有“物哀”代表性的是绘画大师吉田博的作品:

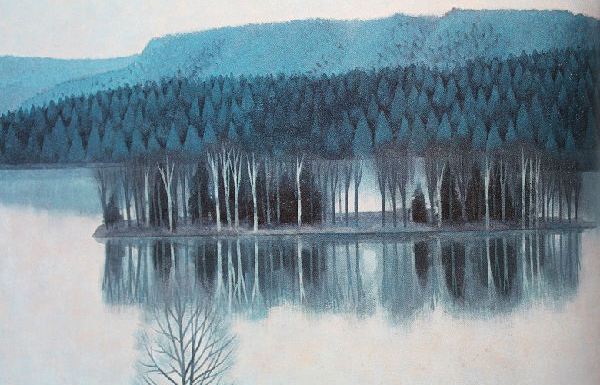

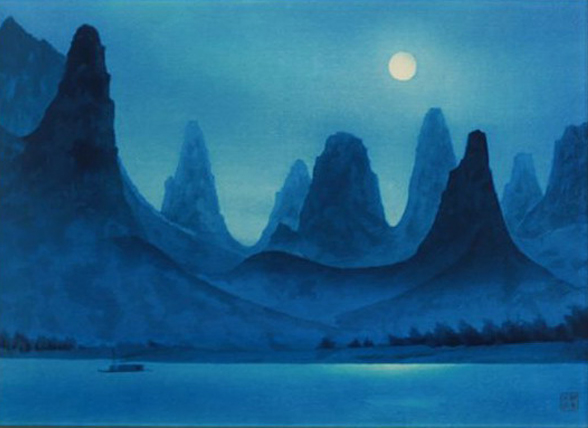

现代风景画家东山魁夷的作品也有明显的“物哀”风格。

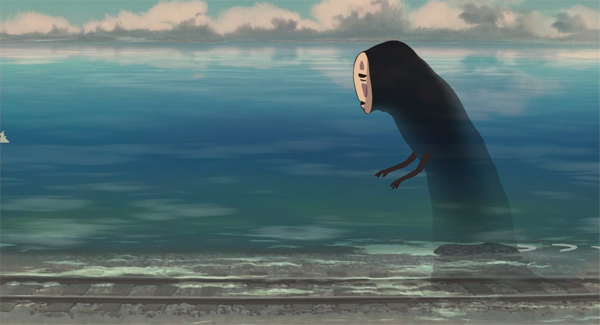

还有大家最喜爱的宫崎骏,也有着“物哀”的影子。

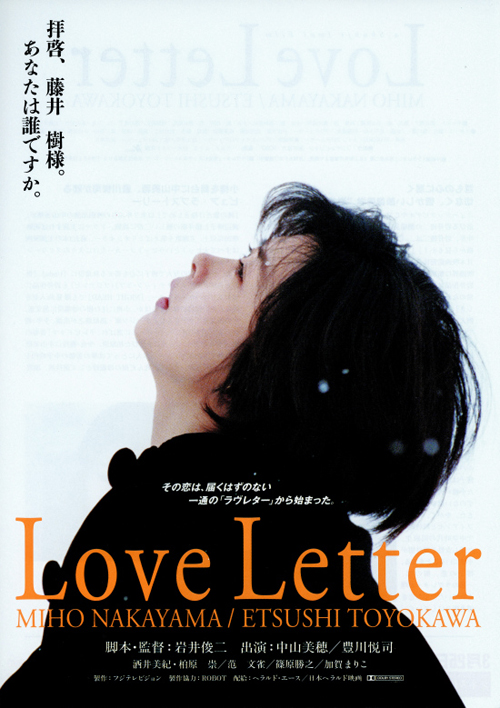

影视作品的例子就更多了。比如经典爱情电影《情书》中的雪、山意象,常常与人的直观感受相联系,象征爱情的纯洁和生命的无常。

再如最近很火的《小森林》呼吁人与自然的和谐共生,也离不开“物哀观”的痕迹。

物哀存在于超越理性的纯粹精神世界,只能意会,不可言传。

或许它能给你的艺术些许启迪:

将心沉入水底,你能听见花开的声音。