你去故宫干神马?寻找厚重的历史记忆?探寻神秘的灵异传说?还是只为了在雪景中来张自拍?现在,很多人多了一个非去故宫不可理由——邂逅“故宫郑少秋”王津师傅和他的小伙伴们。

听到有人说我帅

这一切源于一部平淡却看燃全体中国人的纪录片《我在故宫修文物》。大家给它贴上的标签有“秒杀《琅琊榜》”、“神级纪录片”、“文物的后裔”等等,豆瓣评分更是超越《太后》和《动物城》高达9.4分。故宫代表着文化的传承,中国人向来对其有着特殊的情结,记得前几年一本《我在故宫看大门》风靡一时,那么比“看大门”更高级的“修文物”是怎样的一种体验呢?或许与我们想象之中的有太多不同。

一入侯门深似海

一道宫门两重天。在故宫里修复文物的工作者,颇有种一入侯门深似海的感觉,因为这里是一个需要极度耐心、定力和零失误的地方,繁琐细致是这里的工作常态。

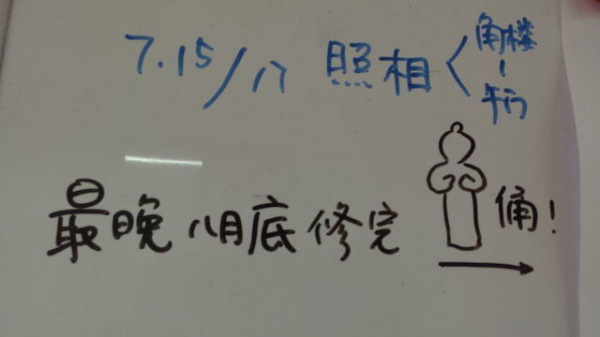

比如被大家称为“故宫郑少秋”的王津师傅修这座铜镀钟表要8个月的时间。

王师傅十几岁就进入故宫工作,几十年如一日,面对自己修好的钟表却因怕磨损只能做静态展览时,他轻描淡写的说了一句:“看着有点心疼”。

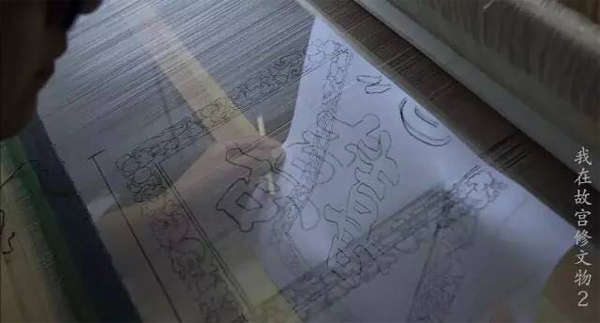

再比如缂丝,费眼费手费精力,即使是最熟练的工人,一天也只能织出几寸。甚至连故宫的修复人员,都少有人愿意来“参观”这项工作。

还有辛苦一夜只能割到8两好漆、乾隆的御稿箱有120层漆、冯忠莲女士临摹《清明上河图》花了10年的时间……如果不是真心热爱,一个人是很难长期从事这一职业的。

故宫的年轻人也会利用

像谷歌眼镜这样高科技的产品辅助修复

故宫里的文物成千上万,终极几代人的一生,都不可能修完。然而如果没有这些文物修复专家默默的守候与坚持,恐怕我们能看到的传世之作就更寥寥无几了。整部纪录片摒弃了当今浮夸的节目风格,专家们谈笑间与常人无异、对枯燥的工作习以为常,更凸显出平淡朴实里的辛苦与付出。

这么贵的文物,说修就修?

常人对于文物多少都会有些距离感,别说碰了,恐怕连近前都要再三考虑。而与我们以为的屏气凝神、谨小慎微、甚至大气都不敢出一口的工作氛围不同,纪录片中的工作人员对待文物轻松而随意,似乎只是在修补自家器具。

当然,这也受到了不少网友的质疑:这么贵的文物,说修就修?

其实,没有人会比他们更珍惜这些文物。正是因为这样,他们才敢与价值连城的宝物零距离接触,像对待自己的孩子一样“爱抚”、“鞭策”他们。艺高人胆大,大家完全可以消除这个顾虑啦!

工作氛围要比我们想象中的轻松许多

他们本可能是艺术家——创造与修复的矛盾

故宫文保科技部的年轻人,大多是毕业于清华美院、央美的艺术生,创造与修复之间的矛盾,是他们面临的一大挑战。艺术教育,核心是力求创新,最大可能的发挥自己的创造性思维,然而在故宫修文物,却要将这一切全部抛弃。“修旧如旧、能不动就不动”才是文物修复要遵循的原则。

毕业于雕塑系的孔姐,直言不讳的说:“本来还想着搞点自己的创作,但是在故宫工作要坐班,所以不可能了。”

纺织品组的陈杨原来学的是戏曲服饰专业

而木器组的屈峰参加中央美院的校友活动时,发现同学们都在做着更赚钱的现代艺术。从他的眼睛里,我们看到了他对当代艺术的陌生,或许也带着几分羡慕和期许。

他们本可能是艺术家,他们本可能能过上更有钱的生活,但是文物修复这件枯燥却有意义的事情,总得有人来做。

不一样的人生体验

文物修复师们将青春和事业都献给了这份工作,他们也因此获得了不一样的人生体验。

他们可以和溥仪一样,享受在太和殿广场骑行的乐趣

也可以吃到清朝人种下的树结的果实

他们保留着贴封条、上门锁众多“老例”,每天过着“穿越”生活

他们可以接受传统的师徒制教育,在这个浮躁的社会里学一手最精的技艺

他们无一例外的认为文物是有生命的,他们完整了文物,文物也完满了他们的人生。他们随口说出对文物的理解,都成了至理名言。

在科技如此发达的今日,一部纪录片让我们欣喜地看到了人的不可替代性,也提醒着我们中国人千百年以来的工匠精神,依旧需要更多的年轻人来传承。故宫博物院未来将会招收更多的应届毕业生,所以学艺术的你,愿意尝试这个职业吗?